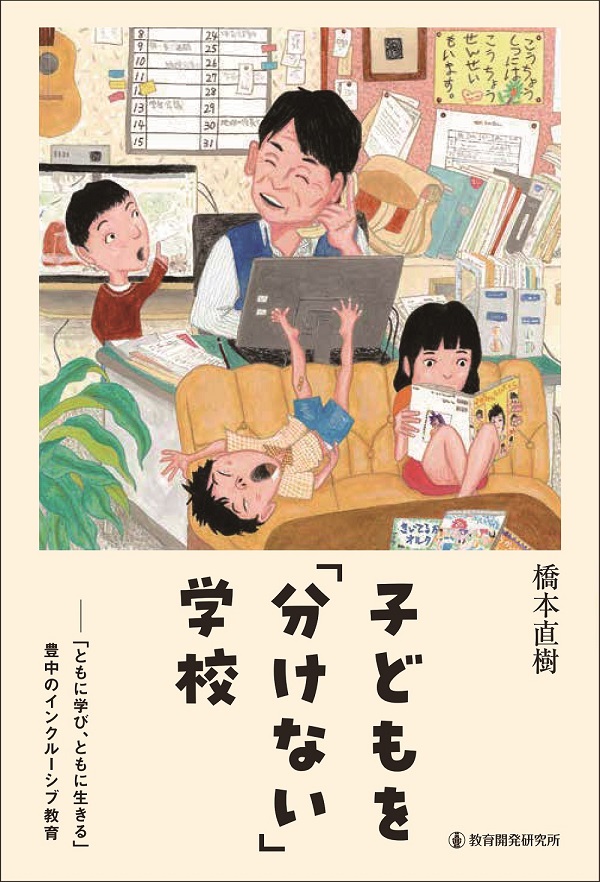

子どもを「分けない」学校(「ともに学び、ともに生きる」豊中のインクルーシブ教育)

[本書の概要]

どんな状態の子どもでも保護者と子どもが望めば自分の地域の学校に通える――国連勧告でも話題になったインクルーシブ教育ですが、大阪府豊中市では50年も前から教職員と保護者の熱心な活動がつづき、今も「分けない」学校が当たり前に存在しています。

豊中市立南桜塚小学校には、全盲の子、車イスに乗っている子、さまざまな状態の子どもが通っています。

でも、それは大人にとっては「奇跡」でも、子どもにとっては何でもない当たり前の「日常」。

地域で生きる子どもを育てる地域の学校という「当たり前」がここにあります。南桜塚小学校の橋本直樹校長先生が、そんな子どもの当たり前の「日常」から学ぶ日々をつづります。

[定価] 2530 円(税込) [判型] 四六判 [ISBN] 978-4-86560-603-4

[本書の目次]

はじめに

第1章 南桜塚小学校の日々①

初日、自分の名前を点字で打つ

「そら、友だちやん」

子どもたちはお互いを知っている

校長室は「みんなの部屋」

かなたのやりたいことと、大人の考える安全

学校で必要なものは一人ひとり違う

お客さんに見せるゴキブリ

わかりきったことのくりかえしでしんどいねん

小学校には自由がない

すべての教職員がすべての子どもの担当

子どもが教職員を歓迎!

苦しんでいる一人に焦点を当てる

忙しい子どもたち

授業ついていってますか?

「ともに学ぶ」教育の源流

第2章 私が見てきた豊中の教育

安心して子どもとして生きることができた時代

ともに生きていた

お前らやる気あるんか!

先生という職業へのあこがれ

夕日がきれいなー

あんたは何もわかってない。あかんわ。

娘やるから持って帰れと言われても

やっぱり卒業したらあかんねんな

「若者の集い」での出会い

仲間と一緒に高校へ行きたい

みんなと地元の高校行きたいんや

教職員が議論し意見をぶつけ合うなかで

押し寄せる新たな施策で息がつまる学校

初めての転勤

机の上にいきなり足が

一番腹立つのは無視されること

先生は私のこと見ていなかった

静かな学校

私、それでもうれしかったよ

10時や 10時や!

ゆっくりしたい

今、うちの店で魚見てるわ

指導主事としての限界を感じながら

小学校の校長として

校区にぽかぽかな施設がひとつ増える

さむくない?

子どもは大変だ

人間として子どもと向き合う

この太鼓は宝物や

あ!ママや!

第3章 南桜塚小学校の日々②

入学を望むすべての子どもを拒否しない

支援学級担任は「かかわりすぎない」

支援学級担任の「入り込み」

「おたすけ先生」

『にんげん』教材の果たした役割

全国から寄せられた声

子どもに条件をつけない

教職員抜きでは変わらない

「ともに学ぶ」教育のなかで育った鍛治克哉さん

規則はつくらず、そのつど悩み、考える

いろいろな食事のとり方

寄せられた就学相談のなかから① ― ―パンフレットをいただけますか

寄せられた就学相談のなかから② ― ―迷っているんです

寄せられた就学相談のなかから③ ― ―「交流」で置いていかれる

寄せられた就学相談のなかから④ ― ―2歳児の保護者からの相談

沖縄の「ともに学ぶ教育」

原学級保障をめざして

すべての子どもに選択肢を

子どもたちの心をつなぐ

平均点は気にならないのですか

校区まるごと学びの場構想

「豊中型学びの多様化学校」への期待

学校を中心として地域で子どもを育てる

「ともに生きる」ために

当たり前を当たり前にやる教育

第4章 地域で生きる

卒業後の進路

ゆっくりしておいで

法学部めざしてるんです

教職員のあきらめない行動

外国籍の子どもの学ぶ権利

放課後の通級指導教室

能力主義と向き合う ― ―豊中市人権教育研究協議会

ただ一緒に遊ぶ ― ―サークルひこうきぐも

避難所開設研修会にて

保護者の意向を最大限尊重する行政の責任

第5章 すべての人の学びを保障する ―夜間中学校

北摂でただ一つの夜間中学校

先生はええな

修学旅行は行きたない

最後の学ぶ機会であったのに

わたしバカにされたくないんです

どうせあかんねやろう

もっと夜間中学の存在を知ってもらわな

資料編 豊中の障害児教育の歴史

就学猶予・免除となっている子どもの存在

「ひろがり学級」の設置 重度重複身体障害児学級

養護学校義務化への反対運動

記録映画「たとえば『障害』児教育 ― ―豊中の教室と子どもたち」

豊中市障害児教育基本方針の制定

「ともに学ぶ」の現実を問う声

特別支援教育、そして4・ 27文科省通知

2022年の国連勧告

豊中で「通級指導教室」が設置

おわりに

参考文献