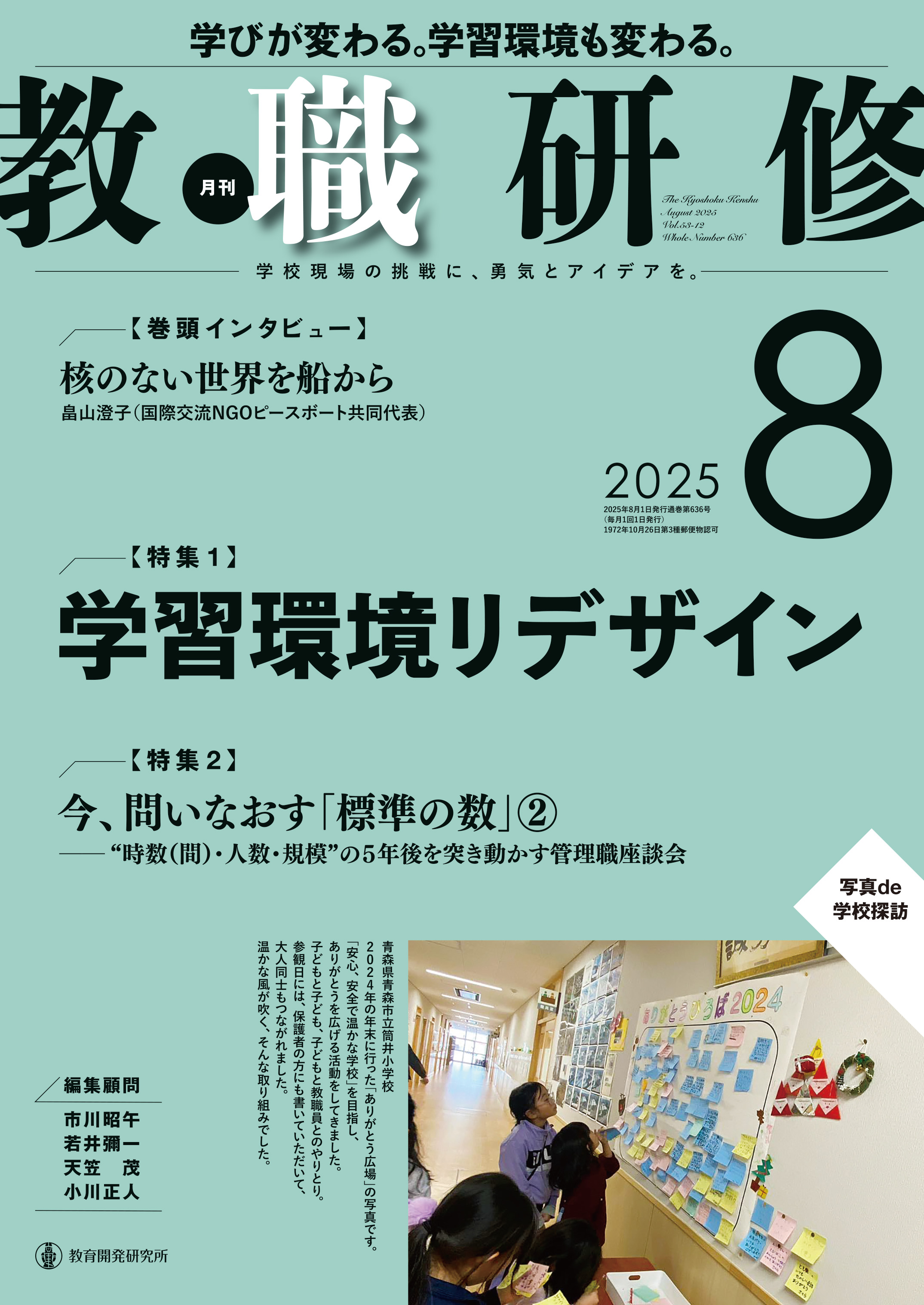

教職研修2025年8月号〈特集:学習環境リデザイン /今、問いなおす「標準の数」②〉

[本書の概要]【定期購読のお申込】

特集1

学習環境リデザイン

子どもが主体的に学べるような「環境」を学校で整えていくことの必要性が言われています。落ちついて学習に取り組める環境、アクティブに動き回って学べる環境、対話的な学びを実現する環境、ICT器機を使い倒せる環境、学習内容・方法を自己選択・自己決定できる環境等々。自校の学習環境はいかがでしょうか? もし、従来の学習環境のままであるとするならば、それは学びも従来のままであるということの裏返しかもしれません。今求められている学びと学習環境の関係を整理したうえで、さまざまな学習環境の工夫を紹介し、読者が自校の学校内外の学習環境をリデザインする(つくりかえる)一歩を後押しします。

特集2

今、問いなおす「標準の数」②――“時数(間)・人数・規模”の5年後を突き動かす管理職座談会

授業時数(間)、学級人数、学校規模――こうした「標準の数」は、公立学校が全国で等しく学びを保障するために設けられてきた基準です。次期学習指導要領の改訂に向け、教育内容や方法だけでなく、それらを支える制度や条件についても問いなおしが求められる

段階ではないでしょうか? 学校運営の最前線に立つ管理職の先生方の座談会を通して、制度の現状と課題、そして2030年の制度設計に向けた願いを掘り下げます。

[監修] 市川昭午/若井彌一/天笠茂/小川正人

[刊行日] 2025-07-18 [形態] 月刊誌

[定価] 1280 円(税込) [判型] B5判 [頁数] 140頁

[雑誌コード] 03059-08

[本書の目次]

巻頭

核のない世界を船から

畠山澄子(国際交流NGOピースボート共同代表)

特集1

学習環境リデザイン

-

「自立的な学習者」を育てる学習環境 ◆ 奈須正裕

環境が変わると、教師の授業観が磨かれる――図書室の中に学校をつくる ◆ 河田祥司

最大の「学習環境」は学級経営 ◆ 赤坂真二

これまでの学校・教室と、これまでの学び ◆ 垣野義典

学習環境と授業スタンダード ◆ 内山絵美子

幼児教育にみる主体性を育む学習環境 ◆ 田甫綾野

特別支援教育に学ぶ学習環境 ◆ 増田謙太郎

教室数・予算・教職員にゆとりのない学校でもできる工夫 ◆ 野中陽一

1人1台端末を使い倒すための学習環境 ◆ 水谷年孝

加賀市「空間デザインプロジェクト」 ◆ 小林 湧

子どもがつくる「わたしたちの教室」──空間から育まれる主体性の芽 ◆ 伊東峻志

特集2

今、問いなおす「標準の数」②――“時数(間)・人数・規模”の5年後を突き動かす管理職座談会

-

【座談会】2030 年の学校教育を支える 「標準の数」 の輪郭を描く ◆ 妹尾昌俊/磯部真代/齋藤美枝/成瀬 啓/赤塚枝美

「標準の数」刷新を――現場の要望をどう実現できるか ◆ 小川正人

好評連載

学校づくり

-

世界の職員室から キャリアカウンセラーが大人気 ◆ 德留宏紀

「令和の日本型学校教育」が問う学校経営 チームによる学級担任制(4)――義務教育学校における小・中学校の教員 ◆ 天笠 茂

妹尾さんに聞きたい!学校お悩み相談室 後任が困るかもしれないので、改革に躊躇します ◆ 妹尾昌俊

今月の学校経営(配慮事項) 学校運営の評価とリフレッシュ/教職員のケアと学校安全/児童の安全と防犯防災対策 ◆ 江良真一

今月の学校経営(学校講話) 夏の思い出 ◆ 西村勇一郎

私たちの働き方改革 これは、「私」の働き方改革なんでしょうか? ◆ 石川 晋

【日本教育経営学会連載講座】学校改善ツール 地域学校協働体制分析ツール ◆ 武井哲郎

「声かけ」で学校を動かす!北石原校長の12ヵ月 子どもに暴言!②組織としてどう対応? ◆ 渡辺秀貴

副校長・教頭の学校づくり羅針盤――笑顔でGO! パワーアップの夏休み ◆ 矢野 渡

学校づくりのスパイス――異分野の知に学べ 探究の二重らせん ◆ 武井敦史

学校DE&I――多様性を受けとめる場をめざして マジョリティ特権と子どもの権利 ◆ 武田 緑

管理職のすがた

-

みんなに伝えたい「ことば」 オレ、〇〇〇できるようになったから心配せんときや! ◆ 木村泰子

私の学校経営信条 みんなで、ハッピーになる!~声を集めて、思いを束ねて、今を変える~ ◆ 星 彰

教頭のまなざし 相手に寄り添い、自ら挑む──教頭として歩み始めた日々 ◆ 氣仙大次郎

学校経営の道具としての概念化スキル入門 教職員にも「概念化スキル」を身につけさせたい!(上) ◆ 諏訪英広

この「失敗」が私を成長させた 「教える」から「引き出す」へのシフト ◆ 藤田克昌

教頭ピボット!――5年後の管理職へ贈る 奮闘と成長のマイルストーン記録 「豊かな人間性」を育む夏へ ◆ 杉本敬之

【特別寄稿】 日本でもアメリカでも女性校長がなぜ少ないのか ◆ 八尾坂修/星野真澄

教育行政

-

行政職員日記 素敵な同僚の気遣い、そして人間らしさ ◆ 佐々木優

地方から始まる学びの変革 軽井沢オープンドアスクール設置に向けて――「私たちの学校」を目指して ◆ 宮本 隆

講座 教育行政入門 教育費と修学支援制度⑤学校教育費負担軽減の取り組み(3) ◆ 小川正人

教育課程

-

子どもも教師も自ら学び、動きだ出す! 特活2.0 本物の合意形成ができる子どもたちとは ◆ 清水弘美

授業研究で学校をつくる――教師の同僚性をみがく 若手育成に足場をかける――やりがいの保障 ◆ 小林宏己

新しい教育、どうなった? 英語①小学校の英語教育は現行学習指導要領で何が変わったのか ◆ 志村昭暢

深掘り・先読み〈教育課程改革〉 40週内で時数確保、教科書はスリム化 ◆ 渡辺敦司

教育×デジタル新潮流 私たちはケータイやスマホとどう接するべきなのか──使い方次第論と規制論の狭間で② ◆ 石田光規

子どもたちの今

-

子どもと社会の現在地 親ガチャと夏休み――子どもシェルターという選択肢 ◆ 石井花梨

不登校の論点 「見えにくい不登校の保護者の負担」――全国ネットワークアンケートから見えてきた現実 ◆ 中村みちよ

増え続ける発達障害とどう向き合うか いつも一緒が当たり前、へ ◆ 宮岡愛子

@教育相談室――子どもの「今」「これから」に寄り添った支援 身近な立場の人との関係性を育むことがむずかしい子――児童虐待の深刻な影響に目を向ける ◆ 坂下たま子

子どもの「内」に学ぶ――伊那小の子どもたちと歩んだ5年間 教師の役割② ◆ 折山智昭

教育時事

-

教育の断面 学園ドラマ『御上先生』は、何が問題なのか ◆ 冷泉彰彦

新・教育直言 追い立てるより、モチベーション ◆ 浅田和伸

教育ニュースPick up ◆ 斎藤文太郎

気になる!教育関連用語解説 アライ ◆ 加藤 慶

データ駆動型社会における「人間」と「教育」 台湾におけるAIと学校教育――AIガイドラインをめぐって ◆ 日暮トモ子

教育法規

-

法律で読み解く学校経営プロブレム いじめ重大事態調査とガイドラインの改訂――権利付与型の危惧 ◆ 坂田 仰

〈検証〉12年目のいじめ防止法 「いじめの重大事態」認定の問題 ◆ 小野田正利

コラム

-

七転八起 中堅教員 心理的安全性の高い教室・職員室に ◆ 浜屋陽子

続・やわらかキョウイクアタマ あのね、せんせい。なんや、みなくん ◆ 南浦涼介

きょういくパノラマ 思考停止の危惧 ◆ 匿名

♯若手の困りごと どうしてこうなった?! まさかの専科に ◆ 匿名

税所一家のシュタイナーをめぐる冒険 シュタイナー教育と「ケア」 ◆ 税所篤快

校長会・教頭会 事務局の中から ◆ 小泉与吉/冨士道正尋/井部良一

校長・教頭のセカンド★キャリア 医療教育コーディネーター ◆ 松野泰一

市川昭午の往古来今 教師の権威 ◆ 市川昭午

ブックレビュー 「『生きる』教育」で変わる未来――学校を子どもたちの「心の安全基地」に ◆ 寺崎里水

ブックガイド ◆ 福原英信

保護者レンズを通して見ると ◆ 前田裕子/パウロタスク

管理職選考突破!講座

-

管理職選考 合格への道 学び続ける管理職への道 ◆ 横畠道彦

速報!管理職選考問題 面接問題②

頻出法規・客観問題の演習 業務量管理等に関する客観問題 ◆ 原北祥悟

頻出教育調査の傾向 生徒指導上の諸課題に関する調査 ②不登校 ◆ 江上直樹

最新告示・通達の提要 「教育公務員特例法に基づく公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針の改正について(通知)」2025年2月21日 ◆ 小林昇光

頻出面接問題の演習 危機管理に関する面接問題 ◆ 奥山 勉

実践演習! 論文添削講座 不登校/学校安全 ◆ 矢島正/江口恵子